Der Product Carbon Footprint (PCF) misst die Treibhausgasemissionen, die ein Produkt oder eine Produktgruppe über den gesamten Lebenszyklus hinweg verursacht – von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung.

Für Unternehmen im B2B-Bereich wird der PCF zunehmend zum strategischen Werkzeug:

Er schafft Transparenz in komplexen Lieferketten, ermöglicht fundierte Klimastrategien auf Produktebene und stärkt die Position in Nachhaltigkeitsberichten, Ausschreibungen und Geschäftspartnerschaften. Auch für die Produktentwicklung und das Marketing bietet er klare Vorteile.

Zusätzlich profitieren Verbraucher:innen und Endkund:innen von klar kommunizierten Emissionswerten – etwa beim Vergleich ähnlicher Produkte oder bei bewussten Kaufentscheidungen.

Was ist der Product Carbon Footprint (PCF)?

Der Product Carbon Footprint (kurz: PCF) beschreibt die CO₂-Bilanz eines Produkts – von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Er zeigt Dir, welche Treibhausgase ein Produkt entlang seines gesamten Lebenszyklus verursacht. Für Euch und Euer Unternehmen ist der PCF eine wichtige Grundlage für nachhaltige Entscheidungen in der Produktentwicklung, Lieferkette und Kommunikation. Gleichzeitig unterstützt er Konsument:innen dabei, klimabewusste Kaufentscheidungen zu treffen.

Definition des Product Carbon Footprints

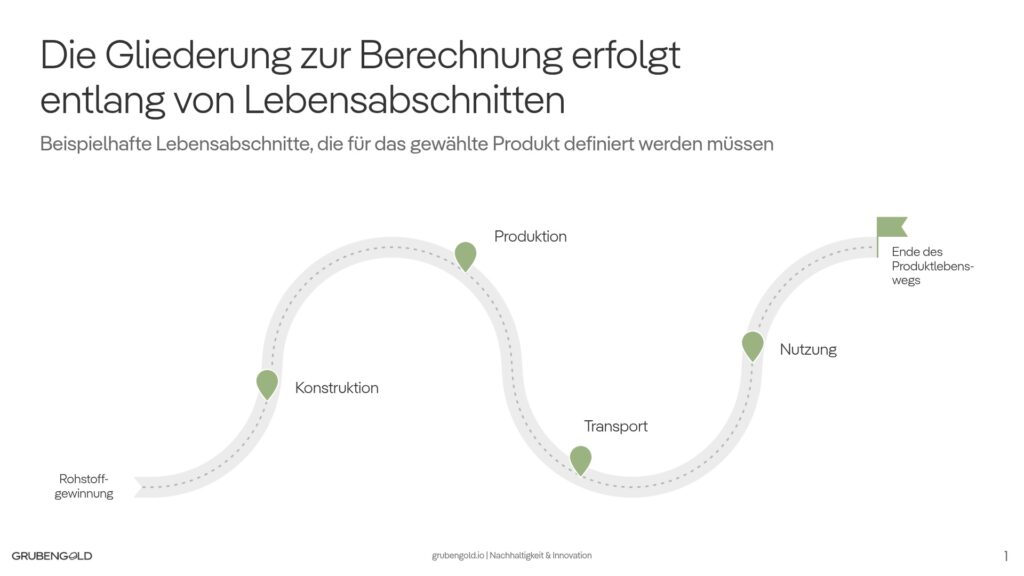

Der Product Carbon Footprint umfasst alle Emissionen, die direkt oder indirekt durch ein Produkt entstehen – ausgedrückt in CO₂-Äquivalenten (CO2e). Dabei geht es nicht nur um Kohlenstoffdioxid, sondern auch um andere klimaschädliche Gase wie Methan (CH₄) oder Lachgas (N₂O), die je nach Wirkung auf das Klima in CO₂e umgerechnet werden. Die Bilanz umfasst dabei verschiedene Phasen des Produktlebenszyklus, zum Beispiel: Materialbeschaffung, Herstellung, Transport, Nutzung und Entsorgung.

Unterschied zwischen Corporate und Product Carbon Footprint

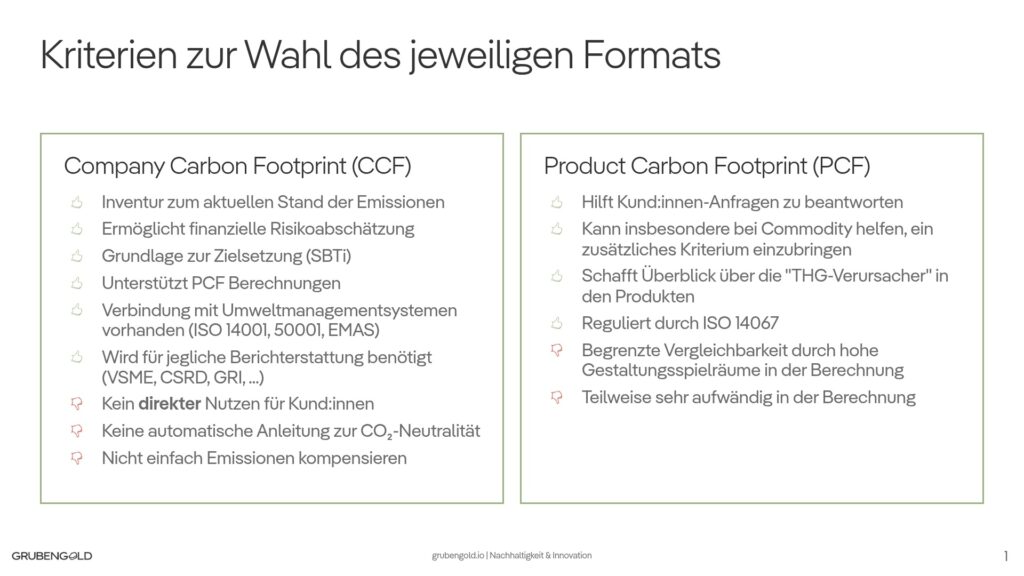

Der Unterschied ist einfach: Der CCF zeigt die CO₂-Bilanz Eures gesamten Unternehmens, der PCF fokussiert sich auf ein einzelnes Produkt oder einer Produktgruppe. Beide Konzepte ergänzen sich – während Ihr mit dem CCF Euer Unternehmen strategisch ausrichtet, geht es beim PCF um konkrete Produktoptimierung.

→ Wichtig: Wer bereits einen CCF erstellt hat, kann diesen teilweise für den PCF nutzen – etwa durch die anteilige Verteilung von unternehmensweiten Emissionen (z. B. Strom oder Geschäftsreisen). Auch die im CCF definierten Scope-3-Kategorien bieten Synergien für die Datenerhebung und Systemgrenzen im PCF.

Warum der PCF für Unternehmen und Verbraucher:innen relevant ist

Der PCF schafft Transparenz über Umweltwirkungen – und genau das fordern Kund:innen, Investor:innen und neue gesetzliche Vorgaben zunehmend ein. Für Dich bedeutet das:

- Du erkennst Emissionstreiber frühzeitig

- Du kannst nachhaltigere Entscheidungen treffen

- Du positionierst Dein Unternehmen glaubwürdig am Markt

Wie wird der Product Carbon Footprint berechnet?

Die Berechnung des PCF erfolgt auf Basis wissenschaftlicher Methoden, insbesondere der Lebenszyklusanalyse. Dabei werden sämtliche Emissionen entlang der Lieferkette und Produktnutzung berücksichtigt.

Definition des Produktsystems

Bevor Du mit der Berechnung des PCF beginnst, legst Du das Produktsystem fest. Dabei entscheidest Du, ob sich die CO₂-Bilanz auf ein konkretes Produkt, eine Variante oder eine Produktgruppe beziehen soll.

Außerdem bestimmst Du die funktionelle Einheit – also die Bezugsgröße, auf die sich alle Emissionen beziehen. Typische Einheiten sind zum Beispiel:

- CO₂-Emissionen pro Stück

- CO₂-Emissionen pro Kilogramm

- CO₂-Emissionen pro Nutzungseinheit (z. B. pro Waschgang bei Waschmittel)

Diese Festlegung ist entscheidend, um die Ergebnisse später vergleichen und bewerten zu können – und bildet die Grundlage für jede fundierte Optimierung.

Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA)

Die Berechnung des PCF basiert auf der Methode der Lebenszyklusanalyse (LCA), bei der die Umweltauswirkungen eines Produkts von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung betrachtet werden.

Cradle-to-Gate vs. Cradle-to-Grave vs. Cradle-to-Cradle

Bevor Du den PCF berechnest, wählst Du die passende Systemgrenze – also den Abschnitt des Produktlebenszyklus, der in die Bilanz einfließt. Welche Grenze sinnvoll ist, hängt stark von Eurem Ziel ab: Möchtest Du z. B. eine interne Optimierung, eine Produktvergleichbarkeit oder die Kommunikation gegenüber Kund:innen erreichen?

1. Cradle-to-Gate: Betrachtet den Abschnitt von der Rohstoffgewinnung bis zum Verlassen der Produktionsstätte.

→ Dieser Ansatz ist vor allem für Zwischenprodukte oder Zulieferteile in komplexen Lieferketten relevant – und vergleichsweise einfach und kosteneffizient zu ermitteln (z. B. Gate-to-Gate noch reduzierter).

2. Cradle-to-Grave: Bezieht sich auf den vollständigen Lebenszyklus – also inklusive Transport, Nutzung und Entsorgung.

→ Laut ISO 14067 ist dies der Standardansatz bei der Quantifizierung des Carbon Footprint of Products (CFP).

→ Gerade für B2B-Unternehmen ist dieser Ansatz oft herausfordernd, da sie meist nur einen Teil der Wertschöpfungskette abbilden können. Hier sind viele Annahmen und externe Daten notwendig, was den Aufwand stark erhöht.

→ B2C-Unternehmen tun sich hier oft leichter, da sie näher an der Nutzung und Entsorgung der Produkte sind.

3. Cradle-to-Cradle: Geht noch einen Schritt weiter – und bezieht Aspekte wie Wiederverwendung, Recycling und Kreislaufführung ein.

→ Dieser Ansatz wird vor allem in zukunftsorientierten Geschäftsmodellen oder bei Ökodesign-Initiativen genutzt.

Datenquellen und typische Emissionsfaktoren

Zur PCF-Berechnung werden spezifische Primärdaten (z. B. Energieverbrauch) und Sekundärdaten (z. B. aus Datenbanken wie ecoinvent) genutzt. Emissionsfaktoren helfen dabei, diese in CO2e umzurechnen.

Beispielhafte PCF-Berechnung für ein Produkt

Ein einfaches Beispiel: Bei einem T-Shirt werden Emissionen aus Baumwollanbau, Garnherstellung, Färbung, Transport und Entsorgung addiert. Je nach Systemgrenze (z. B. Cradle-to-Gate) variiert das Ergebnis.

Beispiel: To-go-Becher

Bei einem To-go-Becher wird der gesamte Lebenszyklus analysiert – von den Rohstoffen über Verarbeitung, Transport und Nutzung bis zur Entsorgung.

Die wichtigsten Emissionsfaktoren im Überblick:

- Rohstoffe: Papier, Klebstoffe und Farben

- Transport der Rohstoffe zur Produktion

- Verarbeitung zu Pappe, inkl. Energie- und Wasserverbrauch

- Transport zur nächsten Produktionsstufe

- Fertigung des Bechers (Schneiden, Biegen)

- Transport zu Endkund:innen

- Nutzung (nicht relevant für Wegwerfbecher)

- Entsorgung (z. B. Recycling oder Müllverbrennung)

Software & Tools zur PCF-Berechnung

Zur praktischen Umsetzung der PCF-Berechnung werden häufig Softwarelösungen und Datenbanken eingesetzt. Beliebte Tools sind:

- SimaPro: Ein LCA-Tool, das komplexe Lebenszyklusanalysen ermöglicht und auf umfassende Datenbanken wie ecoinvent zugreift.

- OpenLCA: Eine Open-Source-Alternative, die flexible Modellierungen erlaubt und viele Datenquellen unterstützt.

- GaBi: Eine kommerzielle Software für Ökobilanzen, die insbesondere in der Industrie weit verbreitet ist.

- ecoinvent: Eine der weltweit führenden Datenbanken für Ökobilanzdaten. Sie stellt geprüfte Emissions- und Prozessdaten bereit, die in vielen LCA-Tools wie SimaPro, OpenLCA und GaBi integriert sind. Die Datenbank deckt zahlreiche Branchen und Länder ab und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Alle Tools basieren auf standardisierten Emissionsfaktoren und unterstützen die normgerechte Umsetzung nach ISO 14067 und GHG Protocol. Sie erleichtern nicht nur die Berechnung, sondern auch die Visualisierung und Kommunikation von PCF-Ergebnissen.

Welche Standards gelten für den PCF?

Damit der Product Carbon Footprint (PCF) nicht nur intern nützlich ist, sondern auch extern anerkannt wird, braucht es klare und vergleichbare Standards. Diese schaffen Vertrauen bei Kund:innen, Partner:innen und Investor:innen – und sorgen dafür, dass Eure CO₂-Zahlen belastbar, nachvollziehbar und anschlussfähig an internationale Berichtspflichten sind.

Besonders wichtig sind dabei das GHG Protocol und die ISO 14067, die den methodischen Rahmen für eine konsistente und transparente Berechnung bilden. Das GHG Protocol hilft Dir, Emissionen systematisch entlang der drei Scopes zu erfassen:

- Scope 1: Direkte Emissionen, z. B. durch firmeneigene Anlagen oder Prozesse

- Scope 2: Indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie

- Scope 3: Weitere indirekte Emissionen entlang der Liefer- und Nutzungskette

Diese Einteilung sorgt für Konsistenz mit Eurer Unternehmensbilanz (CCF) und macht Eure Produktbewertung anschlussfähig an ESG-Berichte oder Klimastrategien.

Die wichtigsten Rahmenwerke für die PCF-Erhebung sind dabei:

ISO 14067 – Standard für PCF-Berechnungen

Die ISO 14067 ist ein international anerkannter Standard, der spezifisch für die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks von Produkten entwickelt wurde. Er basiert auf der Methodik der Lebenszyklusanalyse (LCA) nach ISO 14040 und ISO 14044 und legt konkrete Anforderungen an die Quantifizierung und Berichterstattung von produktbezogenen Treibhausgasemissionen fest.

Die Norm unterscheidet zwischen einem „Screening-PCF“ (für eine grobe Ermittlung) und einem „detaillierten PCF“ (für Vergleichbarkeit und Kommunikation). Außerdem gibt sie Empfehlungen zur transparenten Dokumentation, Datenerhebung und dem Umgang mit Unsicherheiten. Wer nach ISO 14067 den PCF ermittelt, kann diesen auch extern prüfen lassen. Dies schafft natürlich zusätzliche Glaubwürdigkeit, bedeutet allerdings auch, dass der Cradle-to-Grave Ansatz verfolgt werden muss, was deutlich komplexer ist als Cradle-to-Gate oder Gate-to-Gate.

GHG Protocol Product Life Cycle Accounting Standard

Dieser Standard des Greenhouse Gas (GHG) Protocols ergänzt die ISO 14067 durch praxisnahe Leitlinien zur Bilanzierung von Produktlebenszyklen. Er beschreibt detailliert, wie Unternehmen produktbezogene Emissionen über alle Lebensphasen hinweg erfassen können – von der Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung und Entsorgung. Der Standard unterstützt insbesondere Unternehmen, die freiwillig berichten oder ihre Klimaziele entlang der Wertschöpfungskette entwickeln.

Die Vorgaben sind kompatibel mit internationalen Standards wie ISO 14040/44 (Lebenszyklusanalyse), ISO 14067 (Carbon Footprint of Products) und dem GRI-Standard 305 („Emissionen“ im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung) und erhöhen dadurch die Vergleichbarkeit und Glaubwürdigkeit von PCF-Daten.

Wie lässt sich der Product Carbon Footprint verringern?

Die Ermittlung Eures PCF ist der erste Schritt – doch entscheidend ist, welche Maßnahmen Du für Euer Unternehmen daraus ableitest. Es geht darum, die größten Emissionstreiber zu identifizieren und gezielt zu reduzieren.

1. Materialwahl & nachhaltige Rohstoffe

Die Wahl der Materialien beeinflusst den CO₂-Fußabdruck maßgeblich. Wenn Du in Eurem Unternehmen auf recycelte, biobasierte oder emissionsarme Rohstoffe setzt, kann das Euren PCF bereits am Anfang der Kette deutlich senken. Auch der Wechsel zu regionalen Lieferanten kann Dir helfen, Transportemissionen zu vermeiden.

2. Effizienz in der Produktion

Optimierte Produktionsprozesse sparen Energie, Wasser und Material – und damit auch CO₂. Beispiele sind energieeffiziente Maschinen, der Einsatz erneuerbarer Energien oder die Reduktion von Ausschuss und Materialverlusten.

3. Transport & Logistik optimieren

Kurze Transportwege, gebündelte Lieferungen und emissionsarme Transportmittel (z. B. Bahn statt LKW) leisten einen wichtigen Beitrag zur CO₂-Reduktion. Auch eine kluge Verpackungsgestaltung kann Transporte effizienter machen.

4. Produktdesign & Lebensdauer verlängern

Ein langlebiges Produkt muss seltener ersetzt werden – das spart Ressourcen und Emissionen. Designansätze wie Modularität oder Reparierbarkeit fördern die Wiederverwendung und verlängern den Lebenszyklus.Auch auf EU-Ebene rückt das Thema zunehmend in den Fokus: Mit dem geplanten „Recht auf Reparatur“ sollen Hersteller verpflichtet werden, Reparaturen zu erleichtern und zu fairen Bedingungen anzubieten – z. B. durch Ersatzteilverfügbarkeit und verständliche Reparaturanleitungen. Ziel ist es, die Kreislauffähigkeit von Produkten zu stärken und nachhaltiges Konsumverhalten zu fördern.

5. Einfluss durch End-of-Life-Strategien

Ob ein Produkt recycelt, energetisch verwertet oder deponiert wird, hat erheblichen Einfluss auf seinen CO₂-Fußabdruck. Unternehmen sollten deshalb gezielt auf recyclingfreundliche Materialien, Rücknahmesysteme und Kreislaufwirtschaft setzen.

Herausforderungen bei der PCF-Ermittlung

Die Berechnung eines PCF ist komplex – und auf dem Weg dorthin begegnen Dir bestimmt einige typische Stolpersteine. Zu den größten Herausforderungen zählen:

- Datenverfügbarkeit: Für viele Materialien oder Prozesse fehlen verlässliche Primärdaten – besonders bei komplexen Lieferketten.

- Systemgrenzen definieren: Ob Cradle-to-Gate oder Cradle-to-Grave – die Wahl beeinflusst das Ergebnis stark und erfordert klare Dokumentation.

- Vergleichbarkeit: Unterschiedliche Methoden oder Annahmen erschweren es, PCF-Werte branchenübergreifend zu vergleichen.

- Aufwand: Die Erhebung, Modellierung und Berechnung der Emissionen ist zeit- und ressourcenintensiv – insbesondere für kleinere Unternehmen.

PCF Pflicht? Der Product Carbon Footprint im Kontext der Regulatorik

Immer mehr gesetzliche Vorgaben nehmen Unternehmen in die Pflicht, ihre Umweltwirkungen transparent zu machen – auch auf Produktebene.

Gibt es eine Pflicht für den PCF?

Derzeit besteht in Deutschland und der EU keine generelle Pflicht zur PCF-Erhebung. Allerdings fordern gesetzliche Regelwerke wie die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oder die EU-Verordnung zur Ökodesign-Richtlinie künftig deutlich mehr Transparenz über Produktemissionen. Auch Umweltlabel und Produktzertifizierungen setzen häufig einen PCF voraus, zum Beispiel:

- EU Ecolabel (z. B. für Textilien oder Reinigungsmittel)

- Blauer Engel (verschiedene Alltagsprodukte wie Möbel, Farben oder Recyclingpapier)

- Cradle to Cradle Certified (Produkte mit einem geschlossenen Materialkreislauf wie etwa Textilien oder Verpackungen)

- Grüner Knopf (Bekleidung)

Diese Entwicklungen zeigen: Wer sich heute mit dem PCF beschäftigt, ist besser auf kommende Berichtspflichten, Ausschreibungen und Marktanforderungen vorbereitet.

Ausblick

Mit dem europäischen Green Deal, der Klimaneutralitätsstrategie bis 2050 und steigenden Anforderungen entlang der Lieferketten wird der PCF künftig eine noch größere Rolle spielen. Wer jetzt beginnt, seine Produkte systematisch zu analysieren, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil – sowohl regulatorisch als auch beim Kund:innenvertrauen.

Fazit: Warum sich die Berechnung des PCF für Unternehmen lohnt

Der PCF ist mehr als nur eine Zahl – er ist ein Werkzeug zur strategischen Steuerung von Nachhaltigkeit auf Produktebene, die Du nicht ignorieren solltest.

Zusammenfassung der Vorteile

- Kosteneinsparung: Effizienzmaßnahmen senken nicht nur Emissionen, sondern oft auch Kosten.

- Rechtssicherheit: Frühzeitige Vorbereitung auf regulatorische Anforderungen.

- Wettbewerbsfähigkeit: Nachhaltige Produkte sind zunehmend gefragt – ein glaubwürdiger PCF stärkt Eure Marktposition, verbessert das Markenimage und kann neue Zielgruppen erschließen.

- Transparenz: Ein klarer PCF schafft Vertrauen bei Kund:innen, Partner:innen und Investor:innen.

- Innovation: Die Analyse deckt Potenziale für neue Produktdesigns oder Lieferketten auf. Solche Innovationen zahlen positiv auf Reputation und Umsatz ein.

Nächste Schritte: Beratung, Tools & Umsetzung

Wer starten will, braucht keine perfekte Datenlage – sondern ein gutes Konzept. Die nächsten Schritte:

- Pilotprodukt wählen und Systemgrenzen definieren

- Daten erheben – intern und bei Lieferant:innen

- Tool oder Partner:in wählen (z. B. Grubengold)

- Maßnahmen ableiten und kommunizieren

Ob als Screening oder vollumfängliche Analyse – fangt an! Tools wie OpenLCA oder GaBi, Datenbanken wie ecoinvent und Beratungspartner wie Grubengold unterstützen Dich bei der Umsetzung.

Unser Experte

David Hannes

David unterstützt Unternehmen u. a. bei den Themen CO₂-Bilanzen und nachhaltige Geschäftsmodell-Transformation. Mit seinem naturwissenschaftlichen Hintergrund als Medizinphysiker – inklusive eines Auslandssemesters am MIT – bringt er analytische Tiefe und systemisches Denken in die Entwicklung von Klimastrategien ein. Bei Grubengold berät er Unternehmen dabei, Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu bilanzieren, zu verstehen und wirkungsvoll zu reduzieren.